|

| 斎島神社 |

神武天皇東遷経路 吉備国 高島宮

吉備国は安芸国と異なり内陸部に神武天皇関連伝承地がなく、沿岸部か島嶼部に伝承が集中している。その伝承はかなり近い島伝いに連なっており、多くの島々で長期滞在している様子が伺われる。交易航路の拠点作りのためと思われる。

安芸国埃宮を出航した狭野命一行は航路上の島々で、交易航路の拠点作りをしていった。そのために、方々の島で長期間に渡り滞在している。そのほとんどが高島宮址と言い伝えられている。伝承を元にその過程を追って見ることにする。

参考文献 神武天皇聖蹟誌、広島古代史の謎

1. 斎島神社 因島大浜

| 因島 | 昔、神武天皇東国に行かれるとき、風波の為航海ができず、この大浜に船を留め、寒崎山にて数日嵐が鎮まることを天神に祈られた。即ちこの島は斎島(いむしま)訛って因島である。<斎島神社由緒看板より> |

| 神代石鍋 | 銘に曰く 寒崎山斎島神社の山腹に皇座の跡あり、之を修繕する時、土中より井でし古器なり、鑑定者をして之を評せしむるに千年以上の器なりといふ。想ふに当時の祭儀に用ひしものならん |

| 御座石 | 当社神門脇山腹に在る天皇松の下に御座石と銘ある石有、石面には御座石、神亀4年11月と刻み有、傍らにも石建てありてその石面には大皇座石右肩に海上安全御神、左下に本地とあり。 神武天皇御東征の砌、此の地に御上陸寒崎山に上座の折この場所にて御憩ひ給ひ尚御誓なされたりと、即ち該石に御腰を下ろさせ給ふたか或いは石上に玉歩を印せさせ給ひしにやその辺は詳らかならざるもいずれにしてもこの石に玉体を憩はせ給ひしことは違ひなしと口碑せらる |

|

| 斎島神社 |

2. 尾道市高須

| 高須 | 元タカシマと称す |

| 大元山 | 高島宮址と称す。南面に八幡宮があり、神武天皇を祭っている |

| 大元神社 | 伊弉諾尊・伊弉冉尊を祭る。神武天皇御東征の砌御祖神を奉祀せられたと伝ふ 此の地は元神武天皇の宮址と称せらるる高島神社ありしを字阿草に遷すと伝ふ |

| 木之本神社 | 大元神社殿内にあり、五瀬命を祭る |

| 加茂神社 | 字神田にあり、神武天皇が星御弓の行事を行われた地と伝える。 境内に高嶋宮跡との石碑あり。神武天皇は大元の地からここを度々訪問したと伝えている。 |

| 神原 | 字太田を指すが、神武天皇の兵站地として再々御巡幸ありと云ふ |

| 千畳屋敷・風呂井戸 | 王師の駐兵地であったと云う、井戸は水質良く又酷旱の際にも枯渇せしことなし |

| 穴倉屋敷・大将軍屋敷 | 上浜一名神浜といひ行宮も一時置かれた地に当り武器庫址なりと |

| 弓細工 | 弓矢その他武器製造所ありしと |

|

|

|

| 加茂神社 | 大元山八幡神社 | 大元神社 |

3. 柳津周辺

| 潮崎神社 | 祭神神武天皇で、神武天皇御東征時ここに御船を着かせられ艫綱を大柳木に繋がれしかば後に柳津と名づく。帝はここより御上陸し給ひ宏壮なる宮居を御影山上に構へ舟楫を修め兵食を整え給ふこと三年に及ぶ |

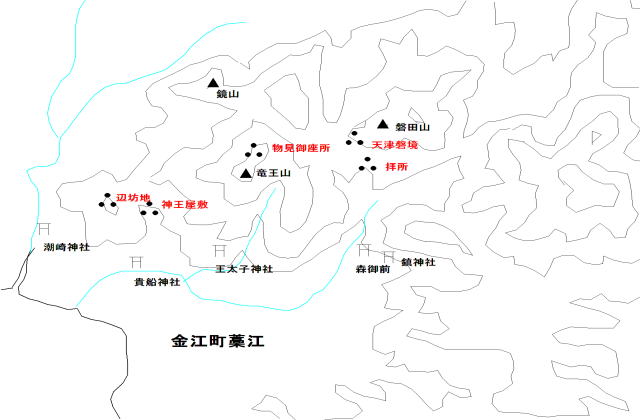

| 御蔭山 | 現在は竜王山と呼ばれて、航海における目標とされてきた山である。山頂が神武天皇宮址と伝えている。 |

| 磐田山 | 神武天皇駐蹕地と伝える |

| 貴船神社 | 柳津村の起源と云ふ柳樹の址に祀られたものと云ひ、神武天皇・素戔嗚尊及椎根津彦命を祭神とすとも云ふ。この傍に「岩の井」とて告旱にも涸れぬ冷水がある。 |

| 口の巖 | 御蔭明神祠を下る南方、字鳶の素にあり、岩石累々たる所、里俗、崇神天皇7年天社として創建せられた高島宮址遺跡と伝ふ。大小幾多の巨岩大石が種々の配位を構成して環状石離とも称せられている。 |

| 神王屋敷 | 山頂より西方、神武天皇御在山の砌、御住居の地と云ふ、付近「神ノ池」がある |

| 王人の巖 | 神王屋敷の側にある。縦横十余尺の平らな巨岩で柱穴と見るべき数箇所が長方形に配列されており、神武天皇御行宮の砌宝剣を奉祀された所といふ。此の王人の巖から浦崎村戸崎の嶽明神まで神武天皇飛び給ふたと云ふ里伝がある。 |

| 物見御座所 | 山頂より北側にあって名方浜・穴の海一帯を一望に収めうるが御蔭山と対峙する磐田山にある「天津磐境」の御拝所と伝ふ |

| 辺防地 | 神王屋敷の西方、尾道湾・松永湾を隈なく俯瞰しうる景勝の地であるが、西方に対する見張り所なりと |

| 城の坊 | 山頂より下る東南方、東・南方に対する監視所なりと |

| 天津磐境 | 巨岩でできた祭祀遺跡、里伝に上代神武天皇御行宮の砌、天神を斎ひ祀られるために設けさせられ、その下方を御供人の墳墓の地とせられたと云ふ 現在岩田山神社として祭られている。祭神は神武天皇 神武天皇が天地神祇を祀り大孝を立てさせられたと共に天業恢弘の御成功を祈らせ給ひし地である。 |

| 祭壇巖 | 天津磐境と相対する南方三町に在り、上代民族は此の地より天津磐境を拝し、祭事し、祖廟拝所として大切な場所となっていたといふ 一説に、此の平巖の側は、往古大木が取り囲み「天津神籬」として祭った地とも云ふ |

| 鏡山 | 神村に属し、伊勢宮鎮座の地であるが、神武天皇御影小行宮の節、御宝八咫鏡を奉祀せられたと伝える。因みに鏡山、神村の地之によると。 一説によると、ここに伊勢宮が祭られたのは、崇神天皇の時代という。 |

| 勝負岩 | 岩本池東方高地の西南端に吃立する大磐石で、神武天皇楠樹谷における皇師の訓練をみそなわせられし跡なりと。 |

| 勝負原 | 磐坐の北方山麓一帯をいひ隼人の訓練場也と |

| 王太子社 | 平田に在り神武天皇を祀る・潮崎神社を神事を同じくする |

| 森御前 | 森下曽根にありて、伊弉冉尊を奉斎しこの神平岩(天津神籬)を背負ひて登りたりと伝ふ |

| 鎮神社 | 現伊弉那岐神社。奈良木にありて伊弉諾尊を奉斎し此の神立岩(天津磐境)を背負ひて登りたりと伝ふ |

|

|

| 御蔭山山頂高島宮跡 | 潮崎神社 |

|

|

| 貴船神社(神武天皇上陸の地) | 天津磐境 |

|

| 柳津周辺地図 |

4. 浦崎

| 高島 | 今は半島であるが、江戸時代初期までは島であった。 |

| 王太子神社 | 高島中央部の山を高山といい、その中腹にある神社。神武天皇・忍穂耳命を祭る。天皇の駐蹕を伝える。 |

| 嶽神社 | 戸崎の海岸に在り。神武天皇御上陸地と伝える。 神武天皇高島に8年坐す時、ここに行幸され、御安休被遊候旧跡にて、御腰掛岩・足形岩が伝わっているという |

|

|

| 御陰山から見た浦崎 | 王太子神社 |

|

|

| 嶽神社 |

5. 田島

| 皇森神社 | 王太子宮ともいい吉備高島宮址と伝える。 |

| 内浦 | 往古は内裏と書く由云い伝ふ。後世に至って内浦と書くが如し神武天皇行宮の跡ならんか。高島の宮之なり |

| 磯間浦・内裏浜 | 内裏浜は王太子宮所在地の浜であり、磯間浦は内浦湾全称である。 神武天皇は船軍の掛引梓弓を磯間の浦に調練させ給ふ。内裏磯んい高殿を設け叡覧あらせて、船軍の監護をさせ給ふ。 |

| 口無泊 | 田島字馬場崎と阿伏兎との間の海峡より北方一円の称である。西方から此の辺りに舟を進めると出口がないように見えるので此の名が付いた。 神武天皇御東遷の際、安芸から沿岸を辿って田島の幸崎と字敷名との海峡を通過した給ひしとき、出入りの口無しと思召して、先御船を田島の沿岸幸崎に寄せさせ、それより上陸させ給ひ、黒越を越えて内浦に行幸ましまして、御船を永く磯間の浦又はその付近に泊めさせ給ふたと伝ふ。 |

| 幸崎 | 之は西のほうなる瀬戸にて、之を渡れば陸地なり。敷名と云ふ。神武天皇の彼地へ渡らせ給ふ所なりと伝ふ |

| 俎の瀬 | 往昔磐余彦尊、宇内を易く平げさせ給ふとき、天地の神を祭り給ふ跡今に在り。足玉鉾六合と云ふ岡ありて真名板の瀬は、その砌百味をひもろぎに調せさせ給ふ所なり。 |

| 六合 | 行宮を作らせて坐す間に、天都神、地都神を祭り給ひしところを六合の岡とぞ云ふ。その所に二柱御祖の神を玉矛の神と祭る璽の石なんある。 |

| 箱崎 | 卯の方に運ひ崎と云ふ所あり。俗に箱崎と称す。これは神武天皇国民に仰せて、御船、物の具、御貢を運ばせ給ふ所と云ひ来たれリ。 |

| 小用地 | 神武天皇の供御に奉る御用魚は専ら此の地で漁獲せられしと。 |

| 大越 | 神武天皇の大御船を舁ぎ磯間の浦からここに越給ふたと里俗は伝ふ |

| 大浦(王浦)・天迫 | 神武天皇の仮宮在りし地なり、王の浦は神武天皇の居所より発すと伝える。天迫は大浦の奥に連なるが天皇の居所あるいは近臣の住居とも云ふ |

| 天皇神社 天皇の浜 天皇畑 天皇の洲 |

島の南頭西面に昔より天皇社あり。神武天皇を祭りたり。その地名を天皇の浜と云う。茲に祀り来りたるも蓋し縁由あり。此の地の西南昔より海人の多く漁する所にして、遥かに伊予讃州を見渡し、海上渺茫として好景を極めたり。天皇此の地を愛し給ひて、仮宮を造り、時々ここに行幸あって、山海の風景、海民の網引するを叡覧し給ひし所と見えたり。今に至ってなお漁労の名所とす。 神武天皇時々出でまして、横なる島の海士人、網引するを叡覧あらせ給ふ所を天皇の浜とこそ云へ |

| 御手洗川 | 内浦近く字迎開地にあって、今は跡を留めぬ。大畑部落に1ヶ所、南部落に1ヶ所あって、何れも名の如く天皇御手を洗はせ給ひしと伝ふ |

| 矢の島 | 矢の島は東部口無ノ瀬戸(阿伏兎海峡)の出入口にあって、田島村の属島である。周囲6町余、全島殆ど竹条(矢竹)で藪はる。この竹は節が至って低くて、幹は肉身厚く、殊に真直であるから、矢を造るには最も理想の材料である。神武天皇田島に御駐蹕ましましし時、この島の竹を以て、御東征の武器として必須の箭矢を作成させ給ふたと伝ふ |

|

|

| 皇森神社 | 皇森神社境内高島宮跡石碑 |

|

| 田島(福山市内海町) |

6. 沼隈郡田尻村

福山市芦田川河口の田尻町に高島と云う字がある。この周辺は昔島であり、ここに神武天皇が滞在したと云う伝承がある。

| 高嶋 | 神武天皇東征の御時に此島に御行在三年なりしも、子洲は神代の因あるに、此にして粮整へ軍器調へ、一挙に天下を定め給ひし根なる故、「武の島」と言ひしを、武、高と音通し、高嶋と唱へしなるへし |

| 竹ヶ端 | 屋敷奥と称せしを明治9年竹ヶ端と称す。神武天皇宮址と伝える。建部神社あり、是神武天皇を祭祀せり。(中略)此地天皇在時には茎の黄薇を生じ、土人黄光(キテル)命是を献じ祝し曰是八州平定の御瑞なりと是黄薇後吉備の名目の起る所なり。 |

| 高濱 | 高濱に字御舟入と云う地あり、是天皇御繋舟の地なりと。纜石と称するもの今田圃中にあり |

| 王ヶ峰 | 王ヶ峰は西部にして御舟入の処今村社の後峰なり、是天皇上陸の際此峰頂に上り遠眺したまひ処と云ふ。王ヶ峰の名称まことに尊し、村社今は八幡の宮と云ふ。古は専ら武ノ宮と称し神武天皇を祭祀せり。 |

| 宮原 | 宮地の処と伝える。古橿原神社在りしも、八幡の宮に合祀。 |

| 蓑島大明神 | 神武天皇行宮給ひし宮崎の地 |

|

| 福山市田尻の高島 細い海岸線が現在の海岸線・太い海岸線が当時の海岸線 |

7. 笠岡市高島

大和へ御東征の神武天皇様が瀬戸内や中国、四国地方平定の本拠地として御滞在なされた高島はそのまま自然の要塞でした。 海は巨大な濠であり、東の高い山と南の急峻な崖は外敵の侵入を拒み、北に突き出た地形とあいまって北の神島連山や西北に横たわる明地島、 差出島に囲まれ台風や強い西風など、自然の猛威から護られ緩やかな潮の流れは紀伊水道と豊後水道の合流点に位置し、 部下たちの駐屯する神島や陸地部との最短距離に在り、全ての条件のそろった良港でした。

港から南の山へと緩やかに登り広がる平地と豊富な水は人が住みやすく、植林前の低くそろった山並は鷲羽山のように明るい山並が頂上に連なり縦横無尽に峰伝い に掛巡れました。峰峰に立てば島内は無論はるか水島灘、沖島、四国連山は一望のうちにあり、踊り石(石舞台)を中心に東の占石、西の子妊石、 南の雨乞石、北の壷埋山の石は、見張台や狼煙台となり、変事は即時に伝わり、海辺には四隅楼石を配し、外敵への守りに備えました。当時の高島は風光明媚と 金城鉄壁を兼ね備えた堅牢無比なまさしく王者の城であったことが想像されます。発掘調査による住居跡や多数の出土した土器や、 明地島、差出島にまで及ぶ古墳など、神島や陸地部に伝わる神武天皇様縁りの地名伝説も数多くあります。最近、壷埋山古墳群発掘中高貴な象徴とされる亀形天井石が発見され笠岡市で調査中です。 先祖から代々語り伝え継がれた神武天皇様伝説は真実と私どもは信じています。 <高島案内板より>

| 王泊 | 神武天皇様が御泊になられてから王泊の地名が付いた。発掘調査で多量の土器出土す。 |

| 高島神社 | 祭神神武天皇 |

| 神籠 | 天皇お手植えの榊と伝えられ、根元胴回り27mの巨木70年前に枯れ、現在3代目 |

| 真名井 | 天皇が天津神にお供えしたといわれる泉。山の中腹にあり大旱魃にも湧き出る霊泉 |

| 鳥居 | 伊勢神宮の形式で神明鳥居という最高格式。海岸と山頂に存在 |

| 行宮遺祉碑 | 神卜山上に大正8年建立。高さ7.3m重さ225頓の巨石。山頂の占石で吉凶を占ったと伝う |

| コトース | 神官の住まれた所 |

| 本高須 | 天皇が政務を執られた所 |

| 内高須 | 皇后女官たちの住まれた所 |

| 子妊石 | 子孫繁栄五穀豊穣祈願をした石、重さ300トンの巨石は三箇所で精微な技法で設置され、天項女神のスリットは天目岩を指針 |

| 天目岩 | 天皇が天体を観測された。 高さ36m上部3坪といわれる。安政の頃幕府の台場用材として切除され、痕跡が干潮に出現 |

| 稲積島 | 鼠害を避け稲を積んだ島 |

| 唐臼米子 | 稲を米にして保管する |

| 壷埋山 | 御用済みの土器を埋めた所 |

| 窓石 | 天皇が刀を磨かれた場所 |

| 草刈 | 草を刈り払い上陸した場所 |

| 黒土 | 草木を焼き上陸。黒い土が地名になった。 |

| 船堀 | 緩やかな凹地が奥へと続き船を造ったと伝えられている。 |

| 武が浜 | 武事を練り外敵に備えた場所 |

| 四隅棲石 | 警護番所が四方にあった。 |

| 月出が崎 | 天皇船で月を愛でた所 |

| 神島神社 | 高島の向いに神島がある。現在は本土と陸続きであるが当時は島であった。高島の対岸に位置し、高島の方を向いている神社。もとは高島の王泊にあったが、本土の現在地に遷座したものであるという。 祭神は、神武天皇と、その妃である興世(おきよ)姫命で、妃興世姫命は、部下を率いて駐留され天業を扶翼し奉りて此の地に崩す。近郷住民は、高き尊き御神徳を畏み奉りて一大崇敬産土神と斎き奉る。と伝えている。 |

|

| 笠岡市高島 |

|

|

| 高島案内板 | 吉備高島宮 |

|

|

| 高島宮石碑 | 高島宮石碑遠景 |

8. 岡山県倉敷市児島塩生

大字塩生字高島と称する島嶼の頂にある高島神社(現産土荒神社)の小祠付近が高島宮の遺址と伝えられている。

9. 児島郡宮浦

岡山市の児島湾・百間川の河口付近に浮かぶ高島がある。今は無人島であるが、島の最高所には磐座があり祭祀が行われた形跡がある。この島の南端に高島神社が鎮座している。ここが高島宮址と伝えられている。南向こう岸には宮浦という地名があり、そちらを向いて建っている。

宮浦には竹島神社が鎮座しており、此の地も高島宮址と伝えられている。

懸幡神社 神武天皇御東征の際、富島の宮から吉備の奥津方面に荒振る神がいると聞いて、平定しようとこの里に入られた時に、山の峰に御旗が懸かっており、その旗には武甕槌命、経津主命の御名があったので、この地を懸幡といい2柱の神を奉祀したと伝えられている

|

|

| 高島(児島湾) | 竹島神社 |

10. 上道郡高島

岡山市賞田、龍の口山の南麓字高島の鼻の高島神社の地が神武天皇行幸の宮址と伝えている。

|

|

| 高島神社 | 高島宮跡石碑 |

11.安仁神社周辺

| 安仁神社 | 五瀬命が数年間この地に滞在し、神武天皇が即位の後に五瀬命ら皇兄たちをこの地に祀って「久方宮(ひさかたのみや)」と称したのが起源としている。御祭神は五瀬命・稲氷命・御毛沼命等である。この社地は、宮城山(みやしろやま)、別名鶴山といい、元宮は標高80メートル位の頂上にあった。 |

| 幸地山神社 | 幸地山は「いでましどころ」と称し、天皇行幸地の意で、神武天皇御東征の時、御船を停め山の南端鳥越から、景色を眺望された所である |

| 麻御山神社 | 御鎮座の山を麻御山という。神武天皇の御東征に御供をした者が、天皇が吉備の高島に御滞在のとき、詔によって斎服を調進するため、ここに麻を植え紡績なさったのがもととなって奉斎した神社である |

| 綱掛石神社 | 主祭神である五瀬命が近在に初めてお越しになったときに付近は深い入り江で、船の艫綱(ともづな)を掛けて停泊した石が後年、信仰の対象となったといわれる。現在は安仁神社から東南の山頂に社殿が所在する。周辺には環状列石らしい磐境(いわさか)があり古代の祭祀跡とみられている。この地より高島が一望できる。 |

| 亀石神社 | 安仁神社の2km西にある。 神武天皇が吉備の高島ノ宮を出発し、速吸門(はやすいのと)に来た時、大きな亀にのった釣り人が現れ神武天皇の案内をし、そのときの亀が岩となったと伝えられる亀石(かめいわ)を御神体とする神社である。 児島湾の出口付近、吉井川河口の東の入りこんだ水門湾に面した所に鎮座し、通称亀岩様として親しまれている。神社の御神体は、亀の形をした岩で長さ1.8m、高さ1mあります。亀岩様の由来は、神武天皇がご東征のとき、水先案内をして神が乗った大亀の化身であると云われている。 |

| 神前(かむさき)神社 | 猿田彦、今は珍彦命という、導きの神様をおまつりしてる |

| 伊登美宮 | 安仁神社の南側丘陵上に位置する神社。「伊登美」とは「営み」の字訓の転で、かつて五瀬命に付き従う将兵が兵舎を営んだ地点との伝説が残されている。 伊登美宮は屯集宮の義で、神武天皇の御東遷の時、従い奉った将士の駐屯した処で、幾多の神を祭る社である。 |

| 松江伊津岐神社 | 安仁神社の末社で、北西の岡山市邑久郷に所在する。古い説話によると、吉備穴海(かつての海岸線)の波打ち際に船を留められた五瀬命は、地元住民たちの饗応を甚く気に入られ去り際に自身が用いた松材の箸を砂浜に刺して根付いた松が後に信仰の対象になった。 邑久郷はもと太伯(おほく)の郷と言い、神武天皇御東征の砌、皇兄五瀬命、若御毛沼命(神武天皇)日向より海路吉備高島を経由、この太伯の海に到りて兵食を備蓄し舟櫂を修補した。大御船を待ち齋奉れる古跡である。松江は待江の義である。 |

| 乙子神社 | 乙子城山に鎮座する神社である。この山は往古角岬と称え、西南とも入海になっており、東方から4キロメートル余り突出している。祭神の若御毛沼命(神武天皇)は五瀬命(安仁神社)の御末弟であって、乙子大明神と尊称し奉った。 神武天皇が御東征の際、この山に御登臨されたとも伝えられている。 |

|

|

| 麻御山神社 | 綱掛石神社 |

|

|

| 幸地山神社 | 松江伊津岐神社 |

|

|

| 亀石神社 | 神前神社 |

12. 家島

神武天皇が東征の時、海があれ、嵐を避けるために家島に御寄港した。島内に入ると外の嵐がウソのように波静かで、まるで自分の家にいるようだったことから、「家島」と名づけられたと伝えられている。

家島は、古くは、国生みの島オノゴロ島、胞島(エジマ)と呼ばれていた。その後家島と呼び名を変え、瀬戸内海の海上交通路の拠点、潮待ち、風待ちの非難港として栄えてきたともいわれている。

「播磨鑑」には次のような説話が伝えられている。

「白髪長髪の翁が、亀の背に乗り、沖で釣をしていると、吉備水道を抜け出て来た船団が播磨灘に向かってやってきて、翁がこの海に関して詳しい事を知り、翁に道先案内を頼みました。船団は、家島に滞在し、船の修理や、兵士の訓練、食料の補充をして数年間がたちました。そして、翁の案内で、摂津へ旅立ちました。難波について翁は手柄を褒められました。翁の亀は、忙しい主人をおいて、先に難波ヶ崎から家島に帰ってきました。」

この話は神武天皇の東征時の説話といわれている。

|

|

| 家島神社 | 家島 |

13. 室津

室津は神武天皇が東征の折、先導役の臣下らがおおい茂った藤やかずらを断ち切って天皇の上陸地として開いた港と伝えられ、播磨国風土記に「此の泊(とまり)風を防ぐこと室の如し」と記されたことが、室津の名の由来となった瀬戸内海有数の天然の良港。

14. 日岡神社

主神の天伊佐々彦命が、神武天皇東征の時、印南で天皇をお迎えして、祖神の豊玉比売命 と葺不合含命(ふきあえずのみこと)にお願いをするようにおすすめになり、その力添えを得て周辺を跋扈していた荒ぶる神をたいらげたと伝えている。このあたりまでが古代吉備国といわれている。

|

| 日岡神社 |

15.明石

堅田神社(神戸市西区平野町黒田)の伝承 神武天皇一族が明石川を船でのぼり、このあたりに水田を開いた。そして、一人の皇子を残して天皇は東の大和へ向かったと伝えている。境内に神武天皇遙拝所あり。また、近くの春日神社には神武天皇を祀り宇留の宮(うるのみや)としたとの伝承が残されている。

倭宿禰命は海部宮司家の四代目の祖で神武天皇が御東遷の途次、明石海峡に亀にのって現れ、天皇を大和の国へ先導したといわれ、 さらに、大和建国の功労者として倭宿禰の称号を賜ったと丹後籠神社に伝えられている。

16.生国魂神社(いくくにたま)大阪市天王寺区生玉町

神社略記によれば神武天皇が難波津に到着時石山碕(大阪城付近)に生島、足島神を祀ったのが創祀であるとしている。この石山はかっては磐舟神社があり、饒速日命の降臨の地ともされていた。 難波の聖地であった。豊臣秀吉の大阪城建造にともない現社地に遷った。

吉備国高島宮での神武天皇の行動

生口島の名荷を出航した一団はいよいよ吉備国に入った。生口島から因島沿いに向島から松永当りへの航海を考えていたものと推定されるが、因島沿いに北側を航行中悪天候に見舞われ、大浜の斎島神社の地へ緊急避難として上陸した。この日の航行は10kmほどである。天候回復を待ったがなかなか回復しないので、寒崎山の中腹で天候回復の祭祀を行った。まもなく、天候が回復したので、出航することになった。

福山周辺での長期滞在の目的

大浜を出航した後、次の滞在伝承地は尾道市の大元神社である。交易経路の拠点作りのためとしては、この滞在地は北に偏っている。この次の御蔭山の滞在は相当長期間と思われるが、おなじく、交易経路からは少しずれている。この周辺での長期滞在は何を目的としているのであろうか。

狭野命の経路は伝承地を繋ぐことにより尾道市大元神社(高須宮)→御蔭山→浦崎→田島→田尻と推定される。伝承から推察して滞在が長期間に渡ったと思われるのが御蔭山及び田島である。御蔭山ではその向かいの磐田山中腹で大規模な巨石祭祀(天津磐境)をした形跡があるので、祭祀が目的だったように思える。田島はどうなのであろうか。伝承を見る限りでは当初滞在する予定ではなく、海路を誤って上陸し、そのまま長期滞在したように見受けられる。しかし、そのような無計画なものとは考えにくい。

そこで、考えられるのが福山市の鞆である。ここはスサノオが瀬戸内海沿岸地方統一の拠点としたところで、統一後も出雲国との交流の拠点となっているところである。出雲と瀬戸内海沿岸地方との交流は芦田川⇔斐伊川流域の経路で行われた事が伝承上残っており、また、この流域に出雲系土器の出土が多いことからも推定できる。鞆地方は当時の東倭の瀬戸内海沿岸地方における一大拠点であったと推定される。しかし、鞆周辺には神武天皇関連伝承が多いのであるが、その中心地とも思える鞆には神武天皇関連伝承が見当たらないのである。

成立後の大和朝廷にとって東倭との関係は友好関係でなければならず、また、北九州を開しての海外交易も重要課題である。これらのことを総合して判断すると、この鞆周辺の人々との友好関係をしっかり維持しながら、拠点を作っておく必要があることがわかる。大和朝廷としては、東倭を支配するわけではないので、その中心地と云うべき鞆は聖地として残し、その周辺に交流拠点を作るのが最も良いと思われる。そして、周辺の人々の心をしっかりとつかんでおく必要がある。当時の人々の心をつかむには祭祀と生活の安定である。

当時の西倭(日向連合国)は海外交易の拠点を確保していたので、東倭(出雲連合国)よりも海外の先進技術を多く持っていた。その関係で、この周辺に長期滞在しながら周辺の人々に先進技術を伝えたとも考えられる。それが、田島への長期滞在ではあるまいか。田島から鞆までは海上5km程なので、1日で往復できる位置にある。狭野命一行は鞆からそう遠くない滞在地を探して航行している時、田島に上陸したものと考えられる。狭野命は、田島に滞在中、鞆の人々に先進技術を伝えたのではあるまいか。

祭祀に関しては、巨大な祭祀施設であるほど人々の心はつかみやすいが、ここは、東倭であるので、中心地域にその施設を作るには憚られ、その周辺に巨大な祭祀施設をつくる必要がある。場所選びも適当な場所とは行かず、慎重に選ばなければならない。また、祭祀施設を建設するための資材確保も重要である。それを鞆の西側(訪問する前)に作る事により、鞆の人々の心をつかむことを考え、狭野命は松永湾に船を進めたのではあるまいか。そして、祭祀施設建設地探しと資材造り、人材確保のための拠点として大元神社の位置を選定し、そこに滞在中に建設準備をしたものと考えられる。その工場のあったことを示すのが、尾道市の高須周辺の伝承であろう。そのために、狭野命は大元神社から此の地をたびたび訪問しているものと考えられる。

それでは、田尻への滞在は何を目的としているのであろうか。田尻地方は芦田川河口にあり、当時の高島は西側に平坦地がありここに宮址があるが、東側(河口側)にも宮址がある。東側の宮址は現在の武宮神社の地で、宮址と云うにはかなり狭い場所である。主たる滞在地は西側と考えられるので、東側は航路の監視に目的があるように思える。成立後の大和朝廷としても東倭との交流は重要なことであり、その中心地出雲との交流も重要であった。大和から来た使者の滞在拠点は鞆の東側であるこの近辺が拠点となる必要があろう。これらのことより、田尻に滞在したのは、大和朝廷成立後の東倭との交流拠点確保のためと考えられる。実際に、大和朝廷成立後(弥生時代後期中頃以降)、芦田川流域から、三次地方にかけて出土する外来系土器が出雲系から畿内系にかわるのである。これは、朝廷成立後出雲との交流は大和朝廷主体で行われていることを意味している。その拠点が田尻の地であろう。

狭野命も東倭をいずれ大和朝廷の支配下に置くことは考えていたであろうから、その下準備を兼ねて、この地方と大和朝廷との交流は活発にしておく必要があったのである。

天津磐境の建設

狭野命は福山周辺に巨大祭祀施設を作ることを考えていた。資材確保、人材確保、場所の確保と問題点は山積みである。因島の大浜を出航した一団はこれらの確保を目的として準備に最適の場所を探しながら向島の南岸沿いに松永湾に入って行き、尾道市高須の高須八幡神社のある丘陵の南端に着岸した。この着岸地に宮を造りここを拠点とした。此の地に現在大元神社がある。この日の行程は海上約13kmである。

狭野命はここを拠点として巨大祭祀施設建設のための人材・資材・場所の確保に向けて行動した。ここから、南西に1.2km程離れた処に加茂八幡神社がある。この周辺で資材造りをおこなった。千畳屋敷、穴倉屋敷、大将軍屋敷、弓細工などに伝わる伝承は工場があったことを思わせる。また、この周辺には太田貝塚があり、多くの人材・資材があったことを裏付けている。また、本郷川を遡ることにより府中市方面に通じており、出雲との交流にも適した場所であった。

狭野命は資材確保をすると同時に巨大祭祀施設を作るための場所探しをしていた。磐田山は現在でも松永湾を周辺を航行する船にとっては重要な目標点となっている。その山の中腹の松永湾が良く見える位置に祭祀施設に最適な場所を見つけた。

祭祀施設建設工事のための場所確保の為に拠点を移動させることにした。大元神社の地から海上を東に向い、潮崎神社の地にから海岸沿いを南東に向い貴船神社の地に上陸した。現在此の地に神武天皇上陸地の碑が立っている。ここから河に沿って遡ると神ノ池がある。この周辺に神王屋敷を立てここを拠点として祭祀施設建設工事をおこなった。まず、祭祀施設(天津磐境)が良く見えるところに拝所を設けた。辺坊地、物見御座所、城の坊などである。狭野命は御蔭山山頂にも仮宮を造り、工事の進展を見て指図していた。

狭野命は天津磐境建設工事中、施設が遠くから見えるかどうかの確認のため松永湾の入口にある嶽神社、そして、王太子神社の地を何回か訪れ、施設の完成状況を見守っていた。

準備が完了し、祭祀に使う巨石の確保もできたので、いよいよ祭祀所まで運ぶ作業の始まりである。巨石を山に運ぶので、大変な労力が必要である。土台となる神平石を奈良木の森御前神社の地から、その上に乗せる神立岩を鎮神社の地からそれぞれ大人数で引き上げ、祭祀所に設置し巨大祭祀施設が完成した。

狭野命は大々的に祭祀をおこなった。この祭祀は暫らく、此の地の人々によって継続されていたものと思われる。この天津磐境は岩田山神社(祭神 神武天皇)として現在でも信仰の対象となっている。

狭野命一行による天津磐境建設はおそらく1年(180日)程はかかったものであろう。当然ながらこの祭祀は東倭の人々と共におこなったものであり、鞆の人々との連携は十分におこなわれていたものと推定する。完成後暫らくして、此の地を出航することになった。祭祀施設が完成したので、次は海外先進技術の供与である。その拠点を目指して松永湾(潮崎神社の地)を出航した。

田島における技術供与

潮崎神社の地を出航した一団は拠点を田島の内浦に移しここを拠点として鞆の人々に様々な海外技術を供与し、人々の心をつかむことに努力をした。

田島に残る伝承は景色を見たとか漁労、祭祀など極めて平和的である。現在で云うなら休日の過ごし方と良く似ている。唯一矢の島で矢を造ることだけが戦闘を意識しているようである。矢の造り方も新技術だったのかもしれない。新技術を供与している間狭野命は時間が十分にあり、いかにも休日を思わせるような伝承が多くなったものであろう。ここでの滞在1年(180日)ぐらいではあるまいか。

出雲との交易の拠点作り

鞆の人々との友好関係を構築することに成功し、芦田川河口に大和朝廷の出雲との交流拠点を作ることの承諾を得られた。さっそく、狭野命一行は田島を出航し田尻へと移動する事にした。途中鞆により、そのまま、田尻の八幡神社の地に向い御舟入に上陸した。この日の行程13kmである。

狭野命は王ヶ峰で四方を見渡し、周辺の地理を確認後、更に奥地に入り、宮原の地に仮宮を造りここに滞在した。ここに拠点を作ると同時に島(高島)の反対側(河口側)の竹の端に見張台を作り、交易の監視ができるようにした。今の武宮神社の地である。

ここは伝承が多くないので、それほど長期間に渡る滞在はしていないと判断する。20~30日程度の滞在と思われる。ここで現地人から黍を献上され、この国を吉備国を名づけたといわれている。

笠岡の高島へ

田尻を出航した狭野命一行は10kmほど東にある高島に滞在している。1日の行程であろう。

笠岡市の高島も周辺伝承が非常に多い。滞在期間が長かったためであろうと思われる。小規模な島であるが、この島の滞在は、なぜ、長かったのであろうか。

伝承を見てみると、舟の修繕、防衛、食糧確保などが伺われる。また、具体的伝承は伝わっていないが、笠岡市から、井原市にかけて神武天皇を祀った神社が数多く存在している。このことはこの周辺の巡幸をしたものと判断でき、周辺巡幸のための滞在とも考えられる。

神武天皇を祀った神社によるとこの周辺に14社ほど存在している。

狭野命の妃と云われている興世姫が狭野命出発後もここに残り、ここで亡くなったと伝えているが、この人物は何ものであろうか。他地域での伝承にこの人物は出てこない。狭野命が日向にいるときは吾平津姫が妻であり、彼女と別れて日向出航をしている。また、大和に着くとイスケヨリヒメとの結婚が待っているので、この妃は旅の途中で知り合った愛人とでも云うべき人物ではあるまいか。狭野命が高島で知り合った現地妻と思える。この高島滞在中、共に生活をしていたのであろう。大和では別の女性と結婚する運命にあるので、この姫とは狭野命出航の時に別れたものであろう。

此の地の伝承は防衛的卯要素の強いものが多い。伝承には直接伝わってはいないが、海賊の類がこの周辺を跋扈していたとも考えられる。交流経路の拠点を作るということは周辺に出没する海賊の類は退治しておく必要がある。そのために、ここを拠点として周辺の海賊退治をしたものであろう。そのためにこの島の伝承が防衛的要素の強くなっているのであろう。周辺の海賊退治後、笠岡湾から奥地に入り井原市辺りまで巡幸したものと考えられる。そのために、この周辺に神武天皇を祀った神社が多くなったのであろう。

吉備児島宮浦へ

海上23kmほど東に行くと倉敷市塩生の高島に着く。ここも高島宮址の伝承地であるが、周辺伝承を伴っていない。おそらく1泊程度の短期間の滞在であったのであろう。宮浦までの経路上ほとんど中間点に位置しているので、この周辺で1泊しないと宮浦までは行きつくことができないので、短期間の滞在地であったことは間違いないと思われる。

この当時岡山県の児島半島は島であったといわれている。狭野命は児島の沿岸沿いに東に28kmほど進み宮浦に着いた。距離が少し長いので潮流を利用したものではあるまいか。

児島湾に浮かぶ小島である高島に高島神社があり、高島宮址とされているが、この島は小さすぎて船団を着船させるのは無理である。おそらく、その対岸の宮浦竹島神社の地が狭野命の仮宮の地であろう。

しかし、高島の最高所に磐座があり祭祀した形跡があるので、狭野命は宮浦に滞在中、この島に祭祀施設をつくり、祭祀したものと考えられる。

この周辺は百間川河口付近で弥生時代の遺跡が多く、一大農業地帯である。大和朝廷の交易拠点を作るためには食糧の安定確保が必要である。そのためにもこの周辺の人々の協力を得る必要があったのではあるまいか。人々の不安は食糧と治安であろう。岡山市の懸幡神社には県北の奥津に荒ぶる神(山賊)が出ると云う噂を聞き、この神社のあたりを通ったという。このことは宮浦を拠点としている時、賊退治をしているようである。奥津といえばかなり県北である。県北の山賊の噂が児島周辺にまで及んでいたのである。山賊はかなり広範囲に出没していたものであろう。こういった山賊・海賊が出没しており、これらを退治できる組織と云うのは当時の東倭には存在しなかった。そのために、狭野命一行がこの様な賊を退治してくれるのは土地の人々にとっては大変ありがたいことであった。

狭野命一行は治安の確保、先進技術の供与をすることにより、人々の心をつかんで、交換条件として交流拠点作りに協力させたものであろう。

宮浦への滞在は半年(90日)程度であろう。いよいよ宮浦を出航するときがきた。

家島へ

宮浦を出航した一行は東に向い、初日は20kmほど離れた牛窓近辺に停泊し、次の日にはやはり20kmほど離れた日生の鹿久居島あたりに停泊したものであろう。

兵庫県竜野市の室津湾に神武天皇先遣隊がやってきて港を開発したと伝えられているが、神武天皇がやってきたとは伝えられていない。神武天皇はその向いにある家島に嵐を避けて滞在しているのである。このことから狭野命一行には先遣隊がおり、先遣隊が数日前に停泊地を確保していたのであろう。その停泊地を伝って狭野命一行が東遷をしたのであろう。しかし、鹿久居島を出航した一行は室津に停泊する予定で会ったが、天候の悪化により流され、家島に流れ着いたものであろう。室津も家島も鹿久居島から20kmほどである。

家島には数日程度の滞在をしていると思われる。

家島の宮地区は入り組んだ湾になっており、風雨を避けるには最適である。狭野命一行はおそらくここに停泊したのであろう。嵐が収まっても暫らく滞在し、今の家島神社の地から、次の停泊予定地を眺めていたのであろう。

難波津へ

家島を出航した狭野命一行は26km程離れた加古川河口に上陸した。この周辺にも賊が出没していたので、賊退治をした。拠点は日岡神社の地であろう。このあたりまでが古代の吉備国である。賊退治にも数日を要したであろう。

加古川を出航した狭野命一行は20km程離れた明石川河口あたりに停泊した。明石川上流に住んでいる人々が狭野命一行に、農業技術の供与を願い出たのではないだろうか。狭野命一行が大和を目指していると云う噂は周辺に広まっていたようで、到着時狭野命一行に何かを願い出るということも多かったのであろう。神戸市西区平野町当りに住んでいた人々は作物が取れずに苦しんでいた。狭野命一行が先進技術を提供してくれると云う噂を聞き、此の地の人々が狭野命に願い出たのではあるまいか。狭野命は快く承諾し、明石川を10kmほど船で遡り、平野についた。この周辺の肥えた土地に水田を作る技術を伝授しようと思ったが、狭野命自身はすぐにも大和に出立する必要があるので、皇子を残し出立した。

次の日20km程離れた現在の神戸港辺りに停泊し、その次の日いよいよ難波津に到着した。

難波津は現在の大阪城付近であり、狭野命はこの付近に上陸した。ここはその昔饒速日尊命が最初に上陸した地でもあり、難波の聖地となっていた。これから、大和に入る狭野命にとっては饒速日尊は祭祀対象であり、狭野命は此の地で祭祀をおこなった。これが、生国魂神社の始まりである。

この後、河内湖を横断し青雲の白肩津に着岸した。

| トップへ 目次へ | |

| 次 | 神武天皇東遷熊野迂回経路 |

| 関連 | 倭国・ヒノモト合併交渉 鵜茅草葺不合尊大隅へ 神武天皇誕生 大和朝廷成立 神武天皇日向発港 神武天皇東遷開始 神武天皇と北九州 瀬戸内海経路山口県下の伝承 安芸国埃宮 |