鵜茅草葺不合尊と佐野命の成長

鵜茅草葺不合尊の移動

58年、後に神武天皇となる狭野命が誕生した。狭野命が誕生してからAD65年までの間、鵜茅草葺不合尊は宮ノ宇都で周辺を統治していた。65年、日向津姫から大隈半島部の統一を託され、大隈半島に旅立っていった。肝属川に沿って川をさかのぼり、宮下という地が水運に恵まれている地であり、他地域との物資の交流に便利であるので、ここに宮を建てた。西洲宮という。現在の桜迫神社の地である。この周辺は弥生時代の遺跡密度が非常に高い地域であるが、まだ倭国に加盟していないのである。この地域を倭国に加盟させることを日向津姫から命じられたのである。

佐野命都島に移動

ちょうどこのとき高千穂山が大噴火して、多量の火山灰が降り注ぎ、作物が取れなくなった。 狭野命は以前彦火火出見尊が住んでいた都島に宮居を移した。

| 佐野命が皇子原を離れる時の伝承地 | |

| 狭野渡 | 佐野命がこの地を出発し、東の方へ行かれる際に、最初に渡った川といわれている。 |

| 馬登 | 佐野命がこの地を出発し、東の方へ行かれる際に、初めて馬を召されてお乗りになったところといわれている。 |

| 鳥居原 | 佐野命がこの地を出発する際に、最後の別れを惜しむ住民たちが鳥居を建てて、行路の安全を祈りながら見送ったところといわれている。 |

この伝承地は高崎川に沿って下るコース沿いにある。佐野命は高崎川に沿って下り、大淀川との合流点から大淀川に沿って遡ったのであろう。その先に次の滞在地都島がある。

|

|

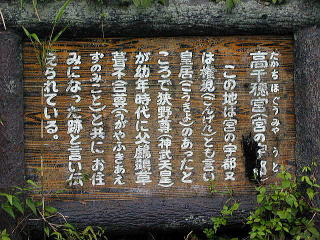

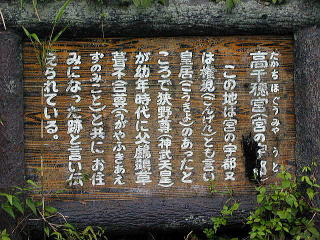

| 宮の宇都 | 宮の宇都の解説板 |

|

|

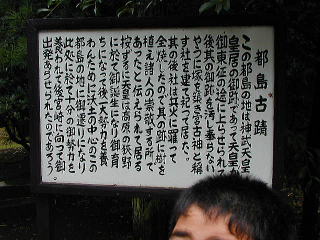

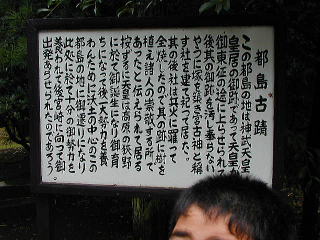

| 都島の狭野神社 | 都島の解説板 |

狭野神社 都城市都島 祭神 神武天皇

高原の狭野にて御育ちになってのち一大勢力を養わんために沃土の中心のこの都島の地に御遷りになり、ここに於いて十分の御勢力を養われて後宮崎に向かって御出発あらせられた。

狭野命は皇子原から都島へAD65年に移動してきた。伝承では皇子原が火山噴火によって住めなくなったためと伝えられている。しかし、鵜茅草葺不合尊が西州宮へ旅立つのとほとんど同じ時期なので、狭野命に地方統治の経験を積ませる目的もあったと思われる。この時、狭野命は現年齢計算で7歳である。

皇宮屋

AD70年頃日向津姫が串間にて崩御した。狭野命も現年齢計算で12歳程となり、当時で成人扱いされる年齢となった。父の鵜茅草葺不合尊より、宮崎に移動するように命じられた。

この移動途中と思われる伝承が金崎にある。

金崎地区には古来から大崎山に関する口伝が語り継がれていた。それは、神日本磐余彦尊(神武天皇)が狭野の宮より宮崎の宮に遷らせ給う途次、この大崎山上に立って東方の橘の小戸の阿波岐原をお望みになったというものである。

金崎は大淀川の支流本庄川沿いにある。狭野命は都島から大淀川沿いに宮崎にやってきたものと思われる。宮崎についた狭野命は皇宮屋に宮を作りそこに滞在した。狭野命が宮崎皇宮屋に来た目的は何であろうか。狭野命も成人しており、鵜茅草葺不合尊から、倭国のために何か任務を負ったと考えられる。宮崎という地は北九州と南九州の交流の玄関口となっている。このことから、北九州・東倭地方との物資の交流を監督するのが任務だったと考えられる。

北九州巡幸

川崎町帝階八幡神社御由緒

神日本磐余彦命(神武天皇)が日本巡狩の時、此川(川崎の地)に住まい、猪を狩猟した。これにちなんで猪膝、猪尻(井尻)、猪鼻などの地名になった。神日本磐余彦命は父母や祖父母神兄弟神を迎えて川崎に居を営み、この川を「高日﨑早日川」といい、後世の川崎の地名になった。

この伝承は狭野命一家がある時期、北九州に勢ぞろいしていたことを意味している。北九州で玉依姫が宝満宮として祀られており、広く信仰対象になっている。玉依姫は、この後、この地に留まっていたようである。竈門神社の伝承によると、玉依姫は神武天皇生誕後、宝満山で祭祀をしたことが伝わっている。また、神武天皇東遷後、この地で、神武天皇の安寧を祈ってこの地で亡くなり、大野城市中119の宝満神社の地に葬られたと伝わっている。

鵜茅草葺不合尊が北九州を訪れたのは、狭野命が十分成長していることと、鵜茅草葺不合尊が健在であることから、狭野命が皇宮屋にいる時と考えられる。AD70年頃で日向津姫が亡くなった直後辺りではあるまいか。日向津姫が亡くなったことによる北九州地方の動揺を抑えるのが目的だったのかもしれない。

玉依姫がそのまま北九州に残ったのも、北九州の人々の心の平安の願ってのことではあるまいか。日向津姫が女王だったので、女性が北九州で統治する方が人々の心が安定したのかもしれない。実際この後玉依姫は北九州地域で絶大な人気を得て、宝満神社として北九州各地に祀られることとなった。

狭野命の結婚

狭野命が皇宮屋に宮居して間もなく、父鵜茅草葺不合尊から縁談が持ち込まれた。相手は、阿多隼人の豪族阿多小椅の妹吾平津姫である。阿多小椅は海幸彦の子孫といわれている。火蘭降命の子あるいは孫と思われる。AD70年頃日向津姫が亡くなった後、日子穂々出見尊が阿多隼人の火蘭降命と協力関係になった。その時の条件の一つに鵜茅草葺不合尊の子と火蘭降命との政略結婚があったのではないかと思われる。この時、火蘭降命は日南市の潮嶽神社の地にいたので、娘を鵜茅草葺不合尊に会わせるために、鵜茅草葺不合尊の滞在地の方に向かったものであろう。吾平での滞在地は大川内神社の地であろう。

狭野命は皇宮屋から鵜茅草葺不合尊の滞在地西州宮に赴き、そこで、吾平津姫と対面し、結婚することとなった。新居は駒宮神社の地であろう。この地は火蘭降命の本拠地である潮嶽神社の下流にあたっている。狭野命は皇宮屋で交易を取り仕切る任務を持っていた。普通なら、皇宮屋で新婚生活するはずであるが、新居を駒宮神社の地に置くということは、皇宮屋から通わなければならないことを意味しており、火蘭降命に大変気を使っている様子がうかがわれる。曽於国との関係で火蘭降命は倭国発展のために欠かせない存在だったのであろう。

日南→北郷(潮嶽神社)→曾和田(生達神社)→鏡州→清武→皇宮屋と往復しながら通った。この時の通過伝承が曾和田の生達神社にある。この経路は現在の県道27号線に沿っており、飫肥街道という愛称を持っている。この経路上に潮嶽神社があることから狭野命は火蘭降命からかなり信頼されていたことがうかがわれる。

狭野命はこのとき、海神(海幸彦・吾平津姫の父)から、駿馬を献上され、尊はこれを大変気に入り、龍石(たついし)と名づけられ、この馬に乗って、西州宮を往復したと伝えられている。駒宮神社周辺には、この時の船や馬を繋いだといわれる「船繋ぎの松」、「馬繋ぎの松」がある。また、付近に「神川」と呼ばれる川があり、愛馬を洗ったと伝えられている。東遷が決まってから、この馬は野(立石の牧)に放たれた。

宮下のイヤの前で長子タギシミミが生まれている。ここは伝承上では神武天皇誕生地であるが、鵜葺草葺不合尊がここに宮を移したのは晩年であり、神武天皇誕生地とは考えられない。狭野命が吾平津姫との結婚後、父との連絡に頻繁に通ってきているので、この地で誕生したのは、狭野命の長子タギシミミではないかと推定する。また、桜迫神社の伝承に神武天皇が幼少時に過ごしたと伝わっているが、これもタギシミミのことであろう。

生達神社には、神武天皇が東征に先立ち、妻吾平津姫とともに立ち寄られたところであり、神武天皇が4才のときから育てられた場所ともいわれているが、この4歳の子は神武天皇ではなくタギシミミ命であろう。

曽於族との関係

火蘭降命の全面協力が得られたので、鵜茅草葺不合尊・狭野命は曽於国統一に向かった。鵜葺草葺不合尊の伝承は志布志の御在所嶽にもある。この伝承は天智天皇のものであるが、玉依姫を伴っているので、鵜葺草葺不合尊のものと解釈される。曽於族を倭国に取り込むために狭野命と共にこの周辺で活躍したものであろう。近くに佐野と呼ばれている所が在り、佐野丘には三野大明神の祠堂があって、神武天皇が祀られている。ここは神武天皇誕生地ともいわれている。

末吉町の住吉神社は神武天皇が創建したといわれている。この地は曽於族のほとんど本拠地近くである。狭野命は鵜葺草葺不合尊に伴って曽於族を取り込むために活躍した時にここに滞在していたのであろう。

火蘭降命の協力のもとで曽於国を取り込もうとしたが、失敗に終わったようである。鵜茅草葺不合尊の死後、高千穂宮(鹿児島神宮)の地後にいる時、曽於族が都城に侵入したようで、狭野命は高千穂宮で軍を集めて都城方面へ出陣をしたが敗戦した。この時の伝承が子落にある。都城で敗れた神武天皇一行が国分まで引き返す時子落を通過したといわれている。AD75年頃の東遷準備中のことと思われる。この後曽於族とは講和したようである。

鵜茅草葺不合尊の死

鵜茅草葺不合尊も75年ごろこの西洲宮にて亡くなった。遺体は少し南にある吾平山陵に葬られた。鵜茅草葺不合尊は若くして(45歳ほど)亡くなったために、大隈半島の統一事業は半ばであった。その後を継いで大隈半島の開拓に乗り出したのが狭野命である。

|

|

| 吾平山陵 | 鵜戸神社 |

75年ごろ鵜茅草葺不合尊が西洲宮で亡くなった。鵜茅草葺不合尊は志途中で亡くなっており、 狭野命が後を継がなければならなくなった。宮崎に住んでいた狭野命は大隅に移ることになった。 東串良町の山野(さんの)に山王屋敷がある。 ここに宮を建てて鵜茅草葺不合尊の大隅開発を継承した。

ムカツヒメがまだ生きているころから、日本国との合併論議が始まっていた。次第に具体化してきており、 最初は鵜茅草葺不合尊が大和に行くことになっていたが、鵜茅草葺不合尊の崩御により狭野命が大和に行く ことに決定した。鵜茅草葺不合尊より引き継いだ第五代倭国王の地位を彦火火出見尊に引き渡すことになった。 引継ぎに関して、国分との間を何回も往復した。その途中の伝承地が 宮浦宮及び若尊鼻である。 出港地はおそらく古江港であろう。また、狭野命は対岸の薩摩半島の母方の実家にも挨拶に行った。 鹿児島市谷山の柏原神社にその伝承がある。狭野命はこの時期関連人物の宮居に頻繁に出入りしている。

|

| 皇宮屋 |

|

|

肝属川の河口の柏原に大和に行く舟を集め、荷造りをしていった。まもなく準備がそろい、78 年柏原の波見港を出港した。

|

|

| 柏原海岸 | 神武天皇出航の地 |

|

|

| 神武天皇生誕地(皇子原神社) | 幼少時住んでいた地(宮の宇都) |

| トップへ 目次へ | |

| 次 | 饒速日尊の死 |

| 関連 | 飛騨国三娘日向に降臨 日向国の成長 南九州統一 日向津姫日向国へ帰還 倭国巡回 第3代倭国王誕生 日子穂々出見尊後漢への朝貢 瓊々杵尊北九州統治 神武天皇誕生 |